青藏高原与南海形成演化——跳出南海看南海

2011年,基金委南海重大研究计划启动,汪品先院士邀请孙卫东研究员申请南海构造演化方面的课题,提交了“跳出南海看南海”的课题申请书。他坚信要了解南海的前世今生,必须跳出南海,研究青藏高原等南海周缘地区。目前课题已结题,研究成果总结如下:

南海与青藏高原有关?

1976年,著名构造学家Tapponnier等人在Nature上撰文,认为印度与欧亚大陆的碰撞不仅造成了青藏高原的隆升,而且造成了整个东亚地区构造格局的巨变,影响范围北到贝加尔湖,东到太平洋,南到中南半岛。

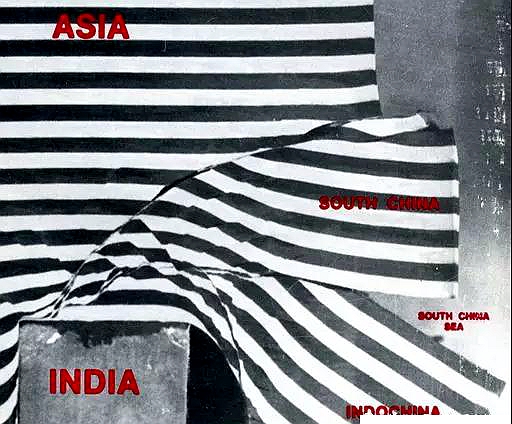

1980,参加了中法联合青藏科考后,Tapponnier及其合作者又陆续在Nature, Geology等期刊上发表了一系列相关论文。其中最著名的文章是1982年在Geology上发表的。该文通过沙盘实验,论证青藏高原碰撞造成了中南半岛沿红河哀牢山断裂向南逃逸,导致南海的拉张。如图1所示,碰撞挤出模型认为青藏高原碰撞造成东南亚向南逃逸,导致南海打开。

图1 Tapponnier et al.(1982) 利用沙盘实验提出印度与欧亚大陆的碰撞导致南海拉张

迄今为止,越来越多的国内学者已经不再认可Tapponnier等人的碰撞挤出模型,但是这种模型仍是国际上的主流观点。

跳出南海看南海

2007年,孙卫东研究员参与梁华英研究员课题组撰写有关红河哀牢山断裂的论文,沿用了Tapponnier的碰撞挤出模型。

研究发现沿哀牢山断裂广泛发育的碱性岩锆石铀铅年龄在34-36百万年之间,显示红河哀牢山断裂的活动起始时间比南海打开(玄武岩出现)的时间早2百万年左右,由此提出了“改良版”的碰撞挤出模型:南海打开晚于红河-哀牢山断裂时“滞后效应”。现在看来,“滞后”的说法是对的:从开始拉张到出现洋壳需要很长的时间。但是,红河-哀牢山断裂大规模走滑与南海的拉张格局并不配套。

文章很快被台湾大学钟孙霖等学者评论、批评。他们提出其数据显示青藏高原的碱性岩并非只沿哀牢山断裂分布,而且40百万年前就有碱性岩,比南海打开的时间早6百万年。所以红河-哀牢山断裂活动不是造成南海打开的原因。

2008年底应钟孙霖先生邀请,孙卫东研究员赴台湾大学访问交流,并讨论南海与青藏高原的模型,开始反思南海成因。

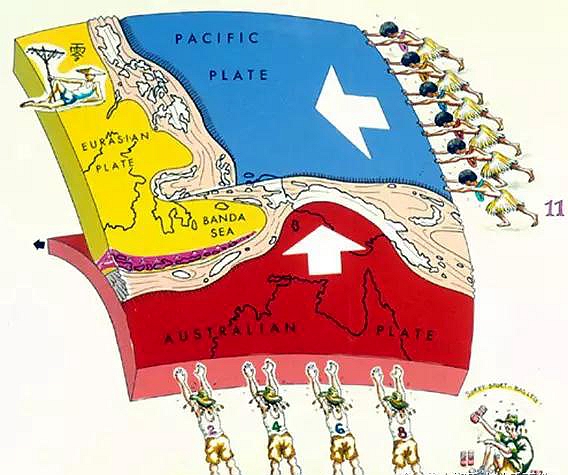

南海是位于太平洋板块、印度板块、澳大利亚板块和欧亚板块之间的一个边缘海,其形成演化跟上述四个板块都或多或少有关。经过多年的研究,孙卫东认为:要找出南海形成的主控因素必须跳出南海看南海(图2)。

2011年,基金委南海重大研究计划启动,汪品先院士多次邀请孙卫东研究员申请南海构造演化方面的课题。考虑到南海构造演化的研究状况,孙卫东于2013年提交了一份独特的申请书,题目是“跳出南海看南海”。一方面是因为当时南海样品没有保障,更重要的是坚信要了解南海的前世今生,必须跳出南海,研究青藏高原等南海周缘地区。

“跳出南海看南海”这个题目是受到了苏东坡“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的影响。可能是由于专家组不喜欢文学色彩太浓的题目,在批复的任务书将其改为“深海南海周缘与板块俯冲相关的岩浆岩研究”。

图2 南海构造格局卡通图(图片来自网络)

南海与弧后拉张

团队在“跳出南海看南海”申请书里提出的工作模型就是弧后拉张。经过几年的研究,多方面论证了南海应该是特提斯洋闭合过程中形成的弧后盆,不是青藏高原碰撞逃逸的产物(Sun et al., 2016)。

南海是弧后盆的观点上世纪70年就有人提出过,但是很快就被Tapponnier的青藏高原碰撞挤出说代替。虽然Stern和Bloomer(1992)仍然倾向弧后拉张模型,Morley (2002)也对碰撞挤出模型进行了一些补充修改,但是国际主流观点仍然是Tapponnier碰撞-挤出模型。

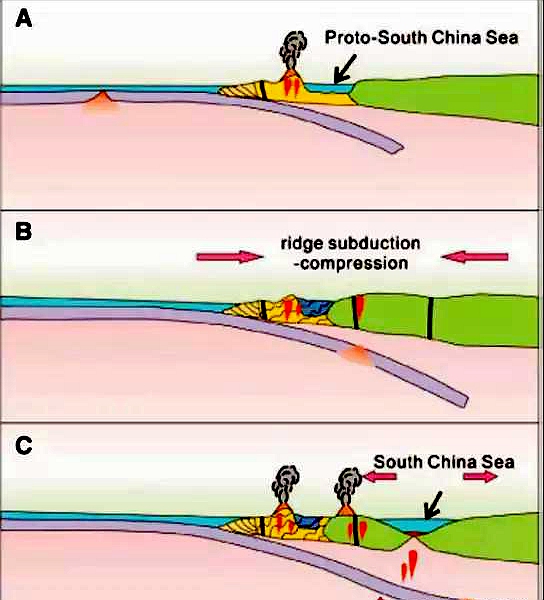

图3 孙卫东提出的弧后拉张模型(Sun2016)

孙卫东团队的工作模型是新特提斯洋的俯冲导致了南海的拉张(图4)。基本思路是:澳大利亚板块和欧亚板块之间曾经有过一个大洋,叫新特提斯洋。该洋曾经宽达5000-6000千米,现在这个大洋消失了。在西部,青藏高原就是新特提斯洋闭合后发生的碰撞而形成的,在东部也应该有痕迹(图3)。

在约1.3亿年前的早白垩世,由于大火成岩省的喷发,非洲、印度和澳大利亚板块陆续向北漂移。新特提斯洋脊也自然开始向北运动。这种运动意味着北面肯定有俯冲带。这个俯冲带可能在侏罗纪就存在了。例如,西藏雄村的斑岩铜矿就是侏罗纪的。到早白垩世,板块俯冲应该是高角度的,可以形成弧后盆。目前已经消失的古南海可能就是这一时期形成的。到约6千万年前,印度板块开始与欧亚大陆接触碰撞。

一个数千千米宽的大洋一定有一个扩张洋脊。现在这个洋脊消失了,其消失的唯一途径就是板块俯冲。所以,研究首先从洋脊俯冲入手。

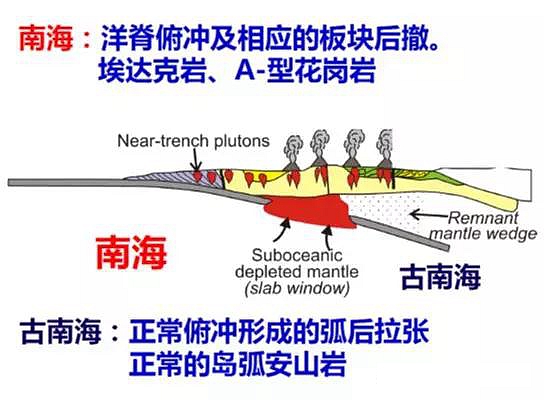

年轻的洋脊在俯冲过程中会形成一系列特殊的岩石组合,如埃达克岩、富铌玄武岩和A-型花岗岩等。幸运的是,团队很快在东起菲律宾西至青藏高原的广大地区发现了近乎同时代的埃达克岩,其形成时代均在约1亿年左右。这暗示,特提斯洋脊于约一亿年前近乎平行于俯冲带俯冲到欧亚大陆之下,随后的A-型花岗岩多形成于7-8千万年前,与洋脊俯冲后伴随的板片后撤契合。

这种观点一提出就遭到了很多同行的反对,文章多次被拒稿。反对的观点之一认为,1亿多年的早白垩世已经到晚燕山期,而南海最早的玄武岩出现于3千4百万年左右,与洋脊俯冲和随后的板块后撤在时间上相差太远。但是事实上,这种时间差是很正常的。首先要将巨厚的岩石圈拉断直至出现玄武岩洋壳需要很长的时间。面对此类问题,孙卫东研究员经常用一个比喻:父亲和儿子一定要同岁?同岁的话那是双胞胎兄弟。

图4 孙卫东关于南海形成演化工作模型 (Sun, 2016)

更重要的是,在洋脊俯冲的时候,由于俯冲角度小,并不出现弧后拉张,而是挤压。最典型的例子是美洲西海岸。东北太平洋的洋脊自6千多万年起陆续俯冲到北美大陆之下,但是迄今为止,美洲仍然没有出现弧后盆,更没有在俯冲带后面出现玄武质洋壳。取而代之的是先挤压后拉张的构造过程。

值得注意的是,华南地区1亿年前曾经出现过一次广泛分布的挤压事件,与埃达克岩的时空分布互相印证,指示新特提斯洋脊俯冲。随后的神狐运动是一次拉张过程,与A-型花岗岩基本对应。这一切均与北美洲地区的板块俯冲后撤高度相似。

在洋脊俯冲之后,由于平俯冲的板块快速后撤,往往可以产生拉张,但是由于时间段,往往不产生弧后盆。随着板块后撤,新特提斯洋壳的俯冲角度加大,开始出现持续的弧后拉张,最终形成了南海。

南海与青藏高原

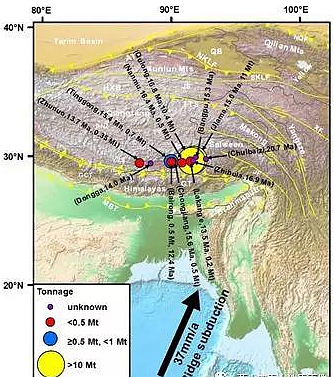

绕了半天,其实南海与青藏高原还是有关系。只是南海不是青藏高原碰撞的产物,而是和青藏高原一样都是新特提斯洋闭合的产物。也就是说,青藏高原与南海不是父子,是兄弟。不仅如此,一些青藏高原的重大事件在南海是有反映的(图5)。Tapponnier等人的模型也有其合理性,只是这些作用并非南海形成的主控因素。

为了加强相关研究,团队与中科院南海海洋所的林间研究员于2017年4月在中科院青藏高原研究所联合召集了一次“从青藏高原到南海”的讨论会。汪品先院士、许志琴院士、姚檀栋院士、丁林院士等一批国内青藏高原和南海研究的大咖云集北京,畅所欲言。会上,孙卫东团队阐述了弧后拉张模型,并进一步提出,青藏高原的重大地质事件与南海的洋脊跃迁等有密切关系。

图5 东经90度海岭俯冲可能与青藏高原2千3百万年时的快速隆升和南海的洋脊跃迁有关(Sun et al., 2018)。

令人欣慰的是,在2018年4月13至14日召开的南海重大研究计划集成讨论会上,汪品先院士明确指出:南海的破裂不同于大西洋的破裂。大西洋的破裂代表着威尔逊旋回的起始,南海的破裂代表着威尔逊旋回的结束,即弧后拉张。会后不少学者向孙卫东团队表示祝贺:弧后拉张模型终于得到认可。其实,要得到广泛认可,还有很长的路要走。

2017年,基金委启动了特提斯构造域重大研究计划,相信随着对新特提斯研究的深入,将有更多的证据支持南海是新特提斯构造体系的重要组成部分,是一个新特提斯洋的弧后盆。

(作者:中国科学院海洋研究所 孙卫东研究员)

附件下载:

鲁公网安备37020202001323号

鲁公网安备37020202001323号 | 古镇口园区地址:青岛市西海岸新区海军路88号 南海路园区地址:青岛市市南区南海路7号 科考船码头基地:青岛市西海岸新区长江东路8号 |

邮编:266000 邮件:iocas@qdio.ac.cn 电话:0532-82898611 传真:0532-82898612 |